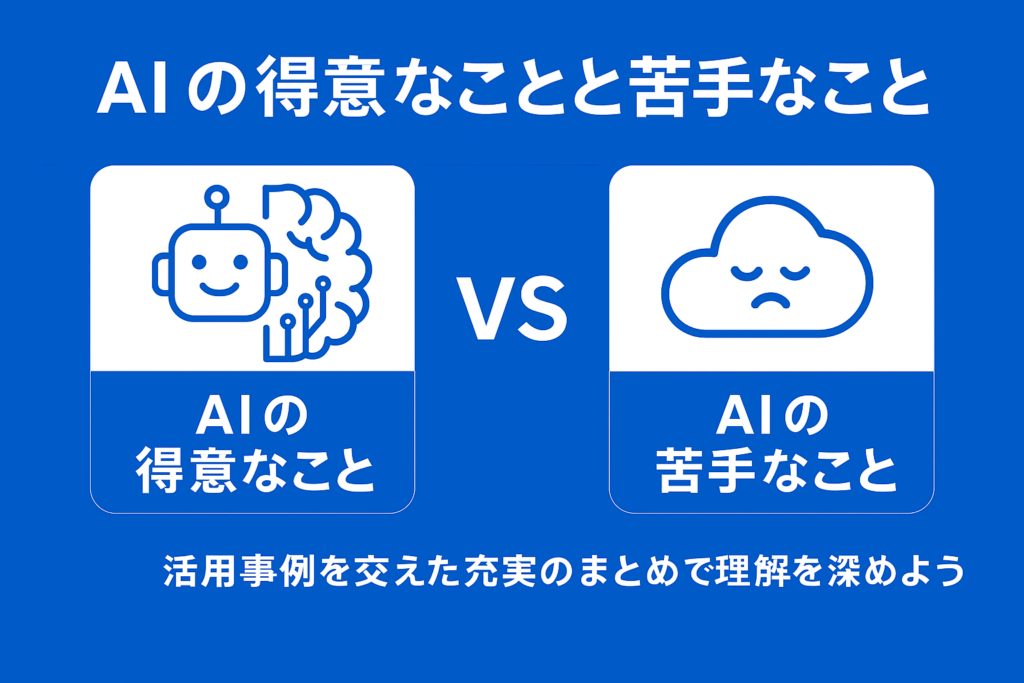

AI(人工知能)の急速な進化により、私たちの生活やビジネスはこれまでにないスピードで変化しています。日々の業務効率を高めたり、予測精度を上げたりするAIの力は、すでに多くの分野で活用されています。しかし、その一方でAIには苦手な領域も確かに存在し、人間にしかできない判断や感情理解には限界があることも事実です。

本記事では、「AIの得意なこと」と「AIの苦手なこと」をそれぞれ徹底的に解説しながら、具体的な活用事例と今後の展望も交えて紹介します。AIと人間、それぞれの強みを理解することで、今後のビジネスや日常生活においてAIをより効果的に活用できるヒントが見えてくるはずです。

AIの得意なことと苦手なこと【サマリ表】

| ◎得意/△苦手 | 具体例 | 活用事例 |

|---|---|---|

| ◎得意 | 大量データの分析・高速処理 | 金融取引分析、医療診断補助、 マーケティング戦略 |

| ◎得意 | ルールに基づいた作業の自動化 | 工場での製造ライン制御、 帳票処理、データ入力 |

| ◎得意 | パターン認識・自然言語処理 | 音声アシスタント、翻訳アプリ、 顔認識・不正検出 |

| △苦手 | 創造性の発揮やゼロからの発想 | 芸術・企画アイデアの創出、 感性に訴える表現 |

| △苦手 | 感情の理解・共感・空気を読む力 | カウンセリング、 対人コミュニケーション、接客 |

| △苦手 | 予測不能な事態への臨機応変な対応 | 緊急対応、判断を要する現場対応、 リスクマネジメント |

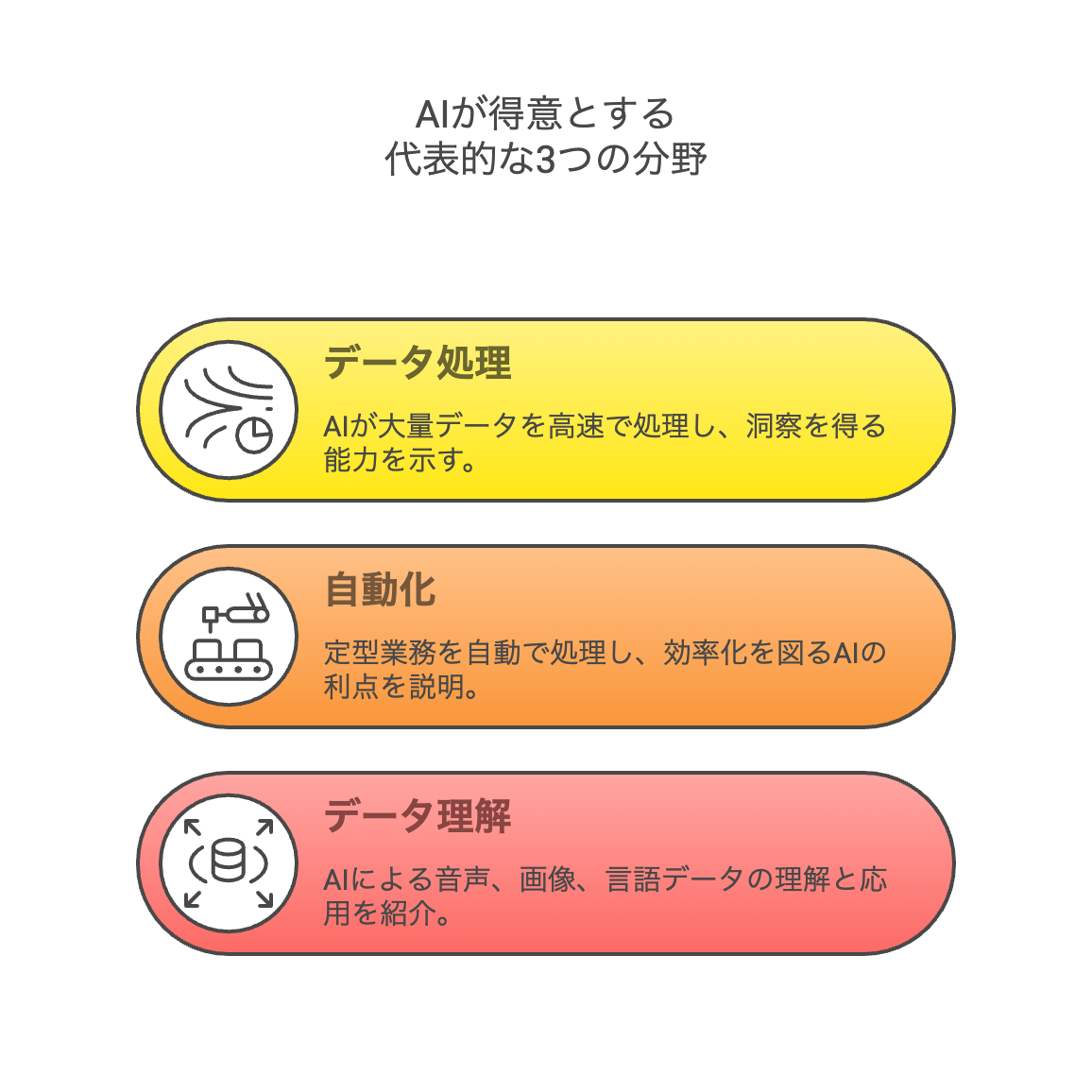

AIが得意とする代表的な3つの分野

1. 大量データの高速処理で深い洞察を得る

AIの最大の強みは、膨大なデータを短時間で処理し、そこからパターンや傾向を見つけ出す能力です。例えば、株式市場の変動分析では、過去の価格推移やニュース、SNS上の発言までを含めてリアルタイムに処理し、売買の判断に活かすことが可能です。医療の現場でも、MRIやCT画像をAIが解析することで早期発見・診断の精度が大幅に向上しています。

2. 単純作業やルーチンワークの自動化

定型化された業務を自動で処理できる点もAIの大きな利点です。たとえば、倉庫の仕分け作業や、請求書データの入力、経費精算など、繰り返し発生する業務はAIによって効率化が図れます。これにより、従業員はより創造的な業務に集中することが可能になり、働き方改革の一助にもなっています。

3. 音声・画像・言語データの理解と応用

AIの進化により、自然言語処理(NLP)や画像認識、音声認識技術は飛躍的に向上しました。日常生活では、スマートスピーカーへの音声指示や、自動翻訳アプリ、顔認証によるセキュリティシステムなどがその代表例です。これらはすべて深層学習(ディープラーニング)の進歩によって実現されており、今後さらに精度が高まることが予想されます。

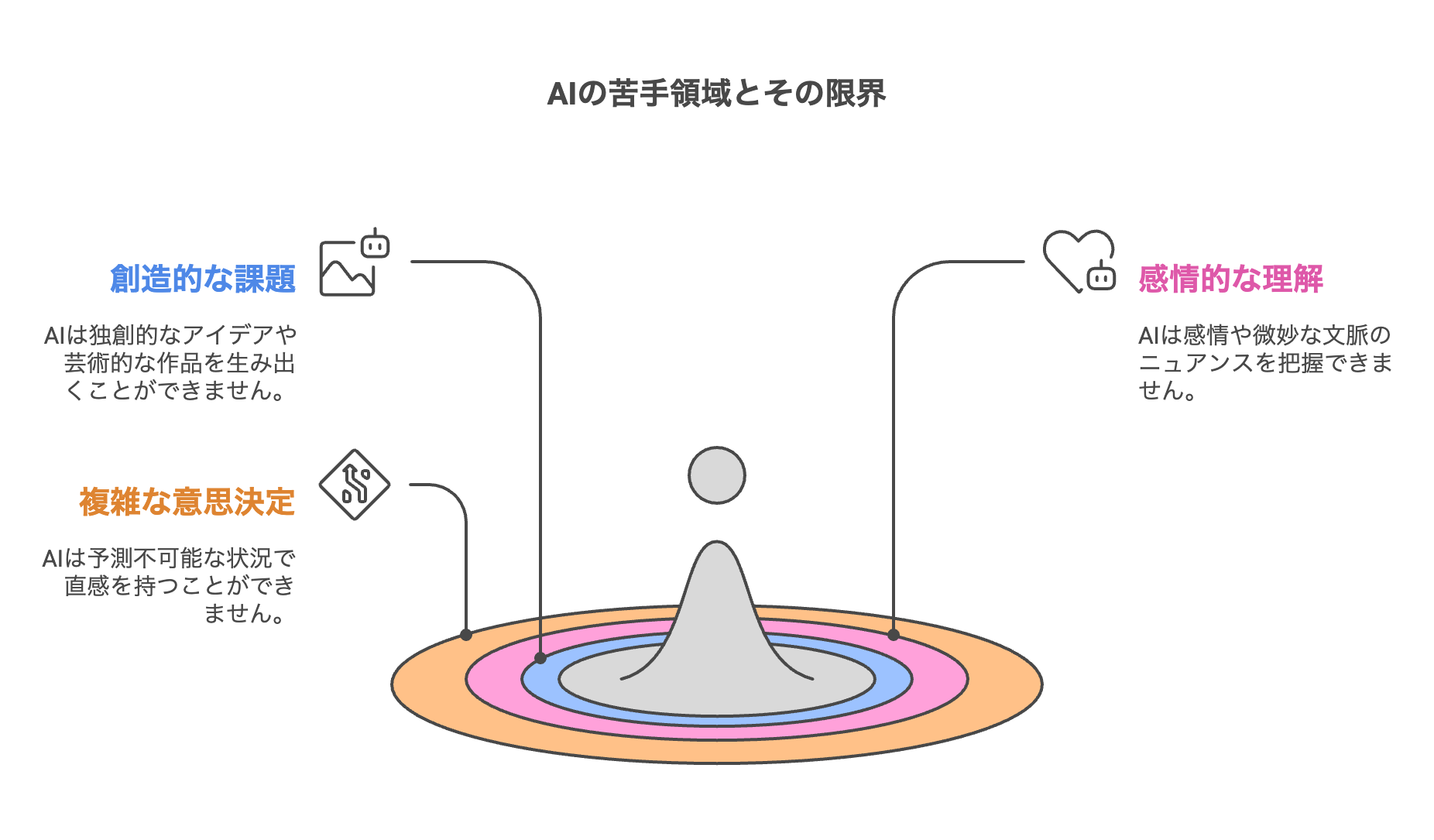

AIの苦手領域とその限界

1. 創造性が求められる分野には限界がある

AIは既存のデータからパターンを学習する仕組みのため、まったく新しいアイデアをゼロから創出することには不向きです。たとえば、新しい商品コンセプトや、感動を生むストーリーの創作、独創的なアート制作などは、人間のひらめきや感性による部分が大きく、AIには難しい分野です。

2. 感情や文脈の理解に限界がある

人間同士の会話では、言葉の裏にある感情や、場の空気を読む力が求められます。AIは言葉の意味は理解できても、その背景にある「気持ち」や「雰囲気」までは正確に読み取ることができません。これにより、接客業やカウンセリングなど、感情的なつながりを重視する職種ではAIの限界が顕著に現れます。

3. 未知の状況・複雑な判断が求められる場面への対応

予測不能なトラブルや非常時の判断など、柔軟で臨機応変な対応が求められる場面では、AIはまだ不十分です。人間の「常識」や「直感」といった非論理的な判断力はAIには再現が難しく、完全な自律判断ができるAIの実現にはまだ時間がかかります。

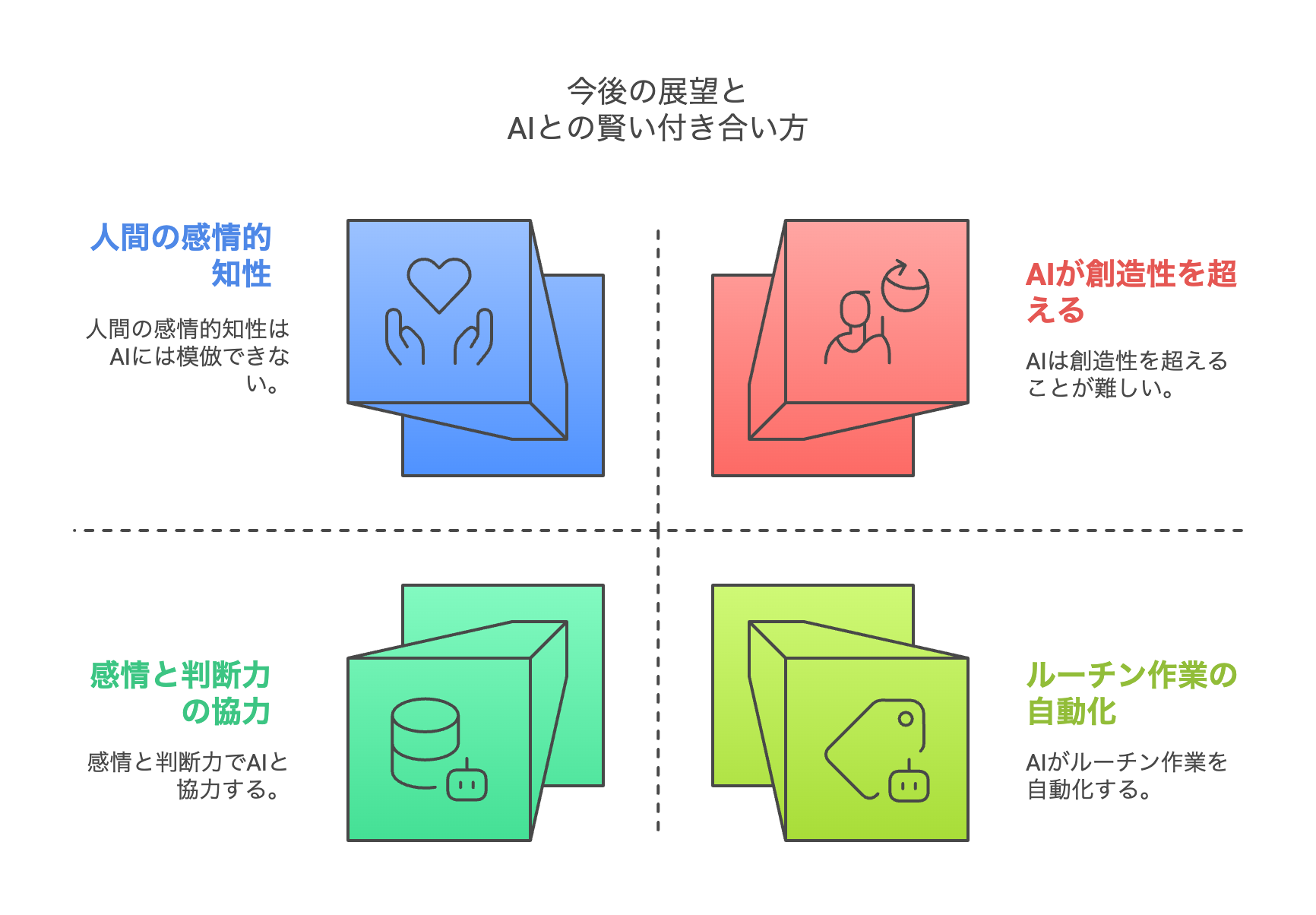

今後の展望とAIとの賢い付き合い方

AIの能力は今後も飛躍的に進化していくと考えられます。得意分野では人間の能力を大きく補完し、時には凌駕する場面も増えていくでしょう。その一方で、人間ならではの強みである感情・創造性・判断力といった領域は、今後も重要な役割を担い続けるはずです。

だからこそ、AIを「脅威」として捉えるのではなく、「協力者」として適切に活用していく姿勢が求められます。得意なことはAIに任せ、人間は人間にしかできない仕事に集中する。そんな未来の働き方が、すでに始まりつつあるのです。

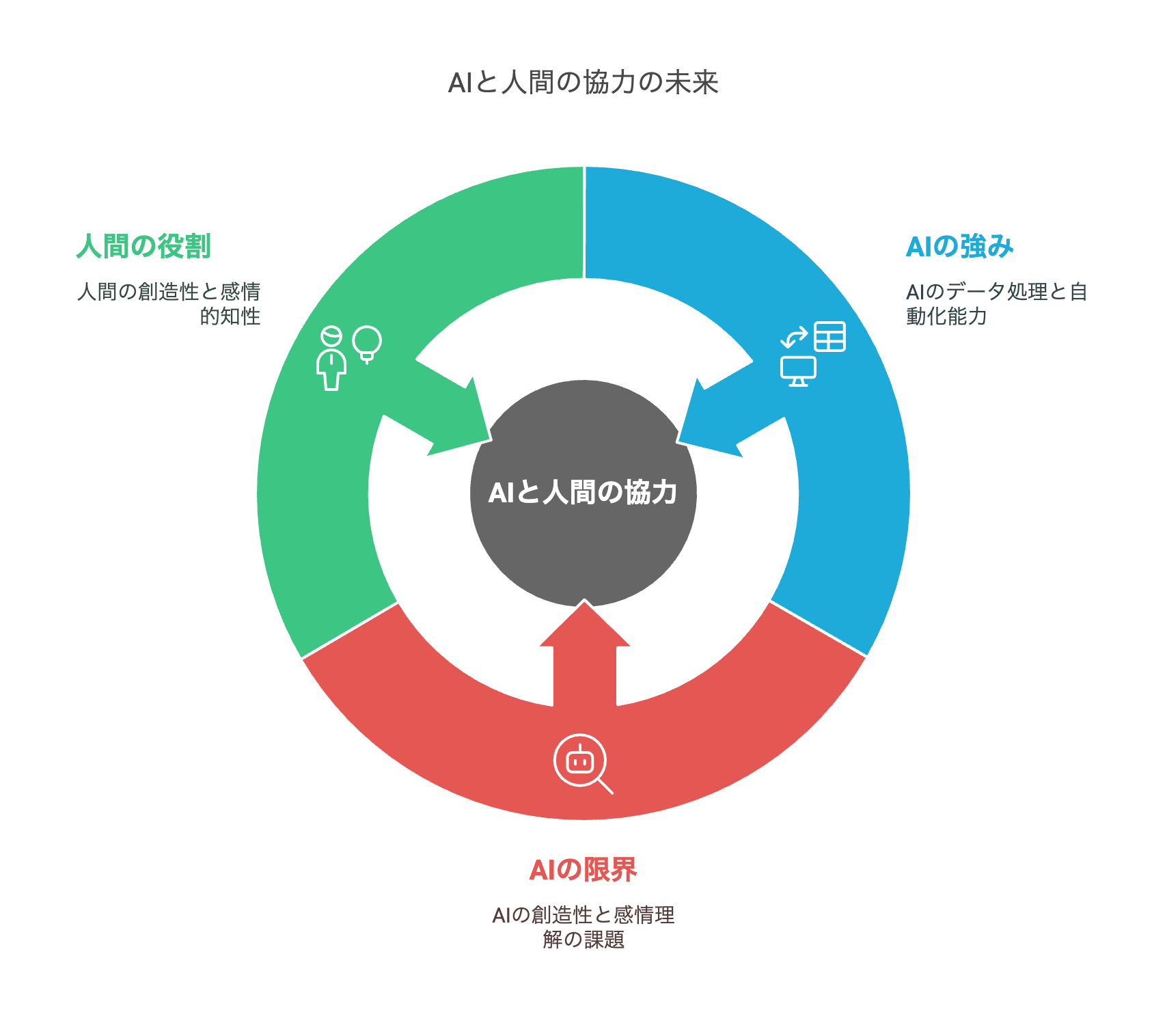

まとめ:AIの強みと限界を正しく理解しよう

AIは私たちの生活や仕事を劇的に変える可能性を秘めています。大量データの処理、単純作業の自動化、音声や画像の認識などでは大きな力を発揮しますが、創造性や感情理解、臨機応変な対応といった人間ならではの要素にはまだ課題が残ります。

だからこそ、AIの得意なこと・苦手なことを正しく理解し、うまく共存していくことが今後のカギになります。人とAIが補い合いながら進化していく未来に向けて、今から知識と感覚を磨いておくことが重要です。

この記事を書いた人

コメント